|

Un cyclone est une perturbation à circulation tourbillonnaire des régions tropicales, généralement d'une intensité déjà forte. C'est un terme courant, à usage général, et on lui préfère, dans la région antillaise et dans les pays du continent américain, les termes de dépression tropicale, tempête tropicale ou ouragan, qui font référence à l'intensité des vents maximums générés. On considère en réalité le vent le plus fort en valeur soutenue durant 1 minute : c'est ce que l'on dénomme le vent maximum soutenu.

La classification qui fait référence est celle de Saffir-Simpson, qui comporte 5 catégories :

Une autre échelle, plus répandue, est connue sous le nom de DVORAK, inventeur d'une technique d'estimation de l'intensité, justement à partir des images des satellites. Elle relie un chiffre de 0 à 8, à une valeur de vent maximal soutenu, et correspond à une pression centrale estimée dans les bassins océaniques de l'Atlantique et du Pacifique NW.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

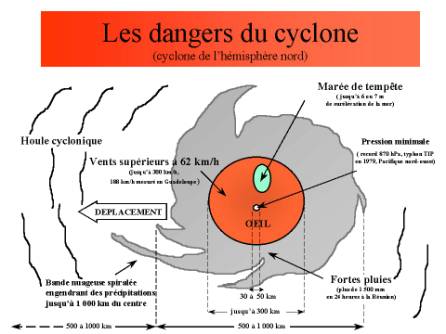

C'est une énorme masse de nuages pouvant s'étendre sur un diamètre de 300 à 500 km (ALLEN en 1980 mesurait plus de 600 km), organisés en bandes spiralées qui semblent s'enrouler vers un centre de rotation, plus ou moins visible d'ailleurs. Ce cœur du système est un cœur chaud (sur plusieurs centaines voire milliers de mètres, en tous cas plus chaud que l'air environnant). C'est au niveau de ce centre que la pression atmosphérique est la plus basse. Au stade de tempête tropicale, ce centre est noyé au milieu des nuages de type Cumulonimbus, à fort potentiel précipitant et orageux. Il est parfois difficilement discernable. Au stade d'ouragan, ce centre est plus net et il apparaît alors souvent sous forme d'" oeil " de petite dimension, souvent de l'ordre de 20 à 40 km (LUIS 95 avait un oeil particulièrement large mesurant plus de 60 km avant de toucher Antigua et Barbuda). Cette zone est dépourvue de nuages ce qui permet de la distinguer sur les images satellites (tête d'épingle sombre entourée par le mur de nuage tout blanc) et il y règne un calme apparent : pas de pluie, vent faible. C’est dans cet anneau entourant l’œil que le cyclone montre ses aspects les plus dangereux et les plus dévastateurs : vents et pluies, mais aussi marée cyclonique se rajoutant aux effets dévastateurs de la houle.

Structure d’un cyclone (source : Météo-France)

|

Toutes ces conditions sont donc nécessaires à la formation et au développement d'un cyclone tropical. Si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, le cyclone ne peut se former. Si un cyclone était formé et qu'une de ces conditions disparaît, il s'affaiblira et pourra se désagréger au bout de quelques heures :

|

|

La plus grande partie de la réponse est contenue dans le paragraphe des conditions de formation. Un cyclone pourra en effet se former et se développer là où toutes les conditions favorables déjà énumérées peuvent être réunies. Ainsi, il y a des lieux et des saisons privilégiées, bien entendu. La condition de latitude supérieure à 6 ou 7° empêche d'en croiser sur les régions équatoriales. Pas de cyclone en Guyane française, on le répète, ni en Amazonie brésilienne ; pas plus en Indonésie, à Djakarta ou Singapour, ni même près des côtes de l'Afrique baignées par l'Océan Indien, en Somalie, au Kenya ou sur le nord de la Tanzanie, Zanzibar y compris. Les mers nécessairement chaudes (rappel : plus de 26°C sur une certaine profondeur), expliquent qu'on n'en trouvera pas dans l'Atlantique Sud trop frais, sous l'influence du courant océanique froid remontant le long de la Namibie vers l'Angola et le Congo. Pour la même raison, il n'y a pas de cyclone dans le bassin sud-est du Pacifique, près des côtes du Chili et du Pérou, là où les eaux froides remontent en permanence du pôle sud et de la profondeur à cause du phénomène d'" upwelling ", ou remontées d'eaux froides profondes à cause des couches superficielles océaniques entraînées au large à l'ouest par l'alizé. De la même façon, dès qu'ils quitteront les eaux chaudes inter-tropicales en se dirigeant vers les régions des climats tempérés, les cyclones auront tendance à s'affaiblir, ou à perdre leurs caractéristiques tropicales, redevenant tempêtes ou simples dépressions classiques, dites " à coeur froid ", de la circulation générale d'ouest, par opposition aux phénomènes tropicaux non issus de masses d'air froid. Sur les continents, on l'a remarqué plus haut, il manque ce fameux carburant que sont les eaux océaniques chaudes, le cyclone étant bien essentiellement un phénomène maritime. Ainsi, pas de cyclone sur l'Afrique ou à l'intérieur des continents nord et sud Américains. Les cyclones qui abordent les terres, s'essoufflent rapidement et se dissipent en quelques heures, n'y laissant ensuite qu'une zone perturbée pluvieuse. Parfois quand même, il arrive qu'un cyclone puissant garde assez d'énergie lors de la traversée d'un territoire pour se reconstituer ou se redévelopper ensuite s'il trouve de nouveau des étendues maritimes favorables. Ainsi a-t-on vu des cyclones de la Mer des Caraïbes " atterrir " en Amérique Centrale sur le sud du Mexique, Belize, le Honduras ou le Nicaragua, et retrouver une seconde jeunesse, qui sera d'ailleurs une deuxième vie, arrivé sur les eaux du Pacifique. Récemment, on se souvient de BRET en 1993 qui devint FERNANDA après avoir franchi l'isthme central-américain ou CESAR 1996, rebaptisé DOUGLAS après son parcours sur le Costa Rica. La condition de pré-existence de zone perturbée, souvent au sein de la Zone de Convergence InterTropicale, à l'origine des développements tourbillonnaires, amène à considérer la position de cette ZCIT (ou ZIC), variable selon les bassins océaniques et les saisons. Les régions propices aux formations des cyclones sont souvent celles déterminées par les positions de cette zone perturbée de grande échelle. C'est en été que l'on trouve réalisées ces conditions sur des régions suffisamment étendues pour voir se développer pendant plusieurs jours les cyclones. Dans l'hémisphère nord, l'été c'est entre Juin et Septembre, mais on peut voir des cyclones de JUIN à NOVEMBRE. En ce qui concerne le bassin océanique de l'Atlantique et des mers adjacentes, si les cyclones restent rares en juin et novembre, par contre la saison cyclonique bat son plein entre début Juillet et fin Octobre, la période la plus active pour nos îles antillaises étant celle s'étirant du 15 août au 15 octobre. Dans l'hémisphère sud, l'été c'est entre Décembre et Mars, mais la saison cyclonique s'étend de NOVEMBRE à AVRIL, voire MAI. Sur l'île de La Réunion, la pleine saison étant comprise entre fin Décembre et début Avril. On peut encore signaler que les statistiques de ces 20 à 30 dernières années indiquent qu'il y a environ 80 à 85 cyclones qui se forment chaque année sur notre planète (ayant au moins atteint le stade de tempête tropicale), et que parmi ces 80/85, 45 dépassent le seuil d'ouragan (plus de 117 km/h en vent maximum soutenu).

Il faut comprendre par cyclones, dans ce tableau, tous les phénomènes généralement baptisés, ceux dont le vent dépasse 63 km/h (stade de Tempête Tropicale ou plus) ; le pourcentage est celui par rapport au total annuel moyen du globe (83,3 pour les cyclones et 44,9 pour les ouragans). En

ce qui concerne la zone de l'Atlantique Nord, qui regroupe aussi la

Mer des Antilles et le Golfe du Mexique, les trajectoires des

cyclones de ces 3 dernières années montrent toute la variété

mais aussi une certaine prédominance des trajectoires qu'on peut

observer, notamment la trajectoire classique des cyclones nés entre

Afrique et Antilles, aux mouvements vers l'ouest ou nord-ouest puis

une remontée vers les latitudes tempérées plus ou moins vite, et

enfin une reprise dans le courant d'ouest en direction des Açores

ou de l'Europe.

Trajectoire des cyclones de l’Atlantique Nord (source Météo-France)

|

| Historique et statistiques des cyclones de l'Atlantique : |

|

Lorsqu'on parle du bassin de l'Atlantique, il faut comprendre toute la zone maritime de l'Océan Atlantique proprement dit, auquel on inclut la Mer des Caraïbes, appelée aussi Mer des Antilles, ainsi que le Golfe du Mexique. Les statistiques sont établies à partir de la base de données des services météorologiques américains. Combien y a-t-il donc de cyclones chaque année en moyenne sur l'ensemble du bassin ?

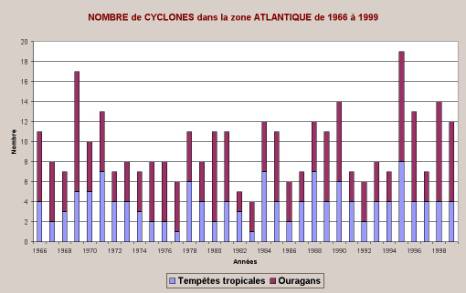

Quand on étudie ce recensement cyclonique annuel, et même si on manque sérieusement de recul pour être plus affirmatif, on peut dégager une sorte de cycle plus ou moins régulier. Après 2 ou 3 années d'activité - plus de 11 cyclones par an - on observe souvent 2 à 4 années consécutives de moindre activité - moins de 8 par an -. Cette tendance est probablement à rapprocher de l'oscillation dite " E.N.S.O. " pour El Niño Southern, phénomène ou anomalie climatique que l'on retrouve chaque 5 à 6 ans au large des côtes de l'Océan Pacifique du Pérou et du Chili. Mais ce paramètre n'est pas le seul à agir sur l'activité cyclonique : l'activité solaire, dont le cycle est voisin de 11 ans, ou la variation thermohaline (température et salinité) des océans ont un rôle non négligeable sur le nombre de cyclones observés chaque année sur le globe … Bref, on le voit, les cycles et variations des différents paramètres atmosphériques, océaniques, voire astraux, ne manquent pas pour étudier cette variabilité de l'activité cyclonique. Le tableau ci-dessous indique le nombre de tempêtes et d'ouragans recensés pour le large domaine de l'Atlantique, ainsi que le nombre total de cyclones (tempêtes + ouragans). Nombre de cyclones dans la zone Atlantique de 1966 à 1999 (source Météo-France) |